Die Renaissance kommt in Deutschland auf dem Gebiet der Goldschmiedekunst früher zum Durchbruch als im übrigen Kunsthandwerk. Das früheste bis jetzt bekannte Stück deutscher Renaissance ist ein Klappaltar von 1492, von Georg Seld in Augsburg gearbeitet, aus Eichstätt stammend, jetzt in der Reichen Kapelle in München, an dem begreiflicherweise die antiken Säulen und Glieder noch mit den romanischen, in Deutschland wohlbekannten Formen verwechselt sind. Dies ist aber ein vereinzelter Vorläufer, dem bis gegen 1520 auch nur vereinzelte Versuche folgen. Dann aber kommt die Renaissance-Bewegung schnell und siegreich in Fluss. Leichter als an irgend einem anderen Kunstzweige können wir an den Goldschmiedearbeiten und den Blättern der für dieselben arbeitenden Zeichner und Kupferstecher verfolgen, wie man zunächst versucht, die überkommenen gotischen Formen umzubilden, und selbst dann, wenn man rückhaltlos zu dem Neuen überzugehen wünscht, sich von den Fesseln der Überlieferung nicht völlig freimachen kann. Man empfindet die von Italien herüber gebrachten Formen durchaus als etwas Neues, sie heißen »antikisch« oder »welsch«, man sucht sie sich verständlich zu machen, wie in der Sprache die unverstandenen Fremdwörter.

Auf dem Deckel eines Lüneburger Pokals erscheint der antike Triton in den bekannten Konturen, aber der deutsche Goldschmied kennt nicht den Ovid, sondern nur seine Bibel, und die Verbindung von Mensch- und Fischleib wird zur Darstellung des Jonas, der vom Walfisch ausgespien wird. Entsprechend ergeht es dem Ornament, zu dem in der ersten Periode auch die Bauformen zu zählen sind: Ist dem deutschen Zeichner eine Form des welschen Vorbildes, das ihm zunächst nur mangelhaft, etwa im Skizzenbuch, eines reisenden Kunstgenossen zugeht, nicht hinreichend klar, so ersetzt er sie durch eine ihm geläufige Naturform, fügt Beliebiges aus eigener Erfindung hinzu und bringt unbewusst frische Elemente in die Kunst, welche hierdurch in der Reformationszeit zu einer selbständigen deutschen Frührenaissance wird. Erst um 1550 geht sie in die große Flutwelle der allgemeinen Renaissanceformen mit Rollwerk, Akanthus und Arabesken über. In die figürlichen Darstellungen bringt die Reformation einen scharfen Einschnitt, man löst sich nicht von dem Bannkreis der kirchlichen Vorstellungen, aber mit dem Reliquien-Kultus verschwinden die Legenden der Heiligen und mit ihnen die für die Kunst so bequeme Fülle halb historischer, halb phantastischer Gestalten. Dagegen werden mit erhöhtem Ernst die Bilder der Evangelien, besonders der Passion, ausgestaltet und erscheinen selbst an Trinkgeräten rein weltlichen Charakters. Ferner werden bevorzugt die biblischen Geschichten rein menschlichen und novellistischen Inhaltes, wie der verlorene Sohn, Susanna im Bade, Judith, Esther, David und Bathseba. Mit den Ornamenten der Antike, besonders mit dem Grotesken-Werk, zieht das Heer der antiken Fabelwesen, die Greifen, Sphinxen und Chimären ein, vielfach vermischt mit deutschen Märchengestalten, wie die Waldmänner und Meerjungfrauen, sowie mit den Erinnerungen an die heraldische Tierwelt des Mittelalters, welche übrigens mit den Chimären Griechenlands denselben orientalischen Urquellen entspringt. Mit dem antiken Formenkreis kommt die Vorliebe für die antike Mythologie und Geschichte. Venus und Bacchus mit ihrem Gefolge, die olympischen Götter, besonders in ihrer Eigenschaft als Vertreter der sieben Planeten und Wochentage, halten ihren Einzug. Selbst in die kirchliche Kunst drängen sich die heidnischen Götter und an die Stelle der viel bewegten Heiligen treten die frostigen Allegorien in antikem Gewand. Die Erinnerung an die ältere deutsche Geschichte und Dichtung verblasst immer mehr und findet ihren Nachklang nur noch in einer akademisch aufgestellten Reihe der auch in ihren Namen latinisierten »Ahnen des deutschen Volkes«, Tuiscon, Suevus, Wandalus usw. Dagegen tritt die Überlieferung der lateinischen Schriftsteller stark in den Vordergrund. Auf einer Schüssel des Lüneburger Schatzes, die der greise Bürgermeister Lüneburgs Hieronymus Witzendorp aus Liebe zu seiner Stadt hat anfertigen lassen, und auf der er die Nachkommen ermahnt, die von den Vorfahren errungene Freiheit sorgfältigst zu wahren, wird als Beispiel für diese Mahnung nichts anderes dargestellt, als die Erzählungen des Livius aus der Begründung der römischen Republik von Brutus, Lucretia, Cocles, Scävola. Die Entwickelung der deutschen Goldschmiedekunst zur Zeit der Renaissance lässt sich an einer großen Menge erhaltenen Materials verfolgen. Die Berliner Sammlung ist eine der reicheren. In erster Linie stehen die Hofmuseen in Wien, die Sammlungen in München, das Grüne Gewölbe in Dresden. Weitaus die größte Masse, wenn auch nicht das Beste deutscher Goldschmiedekunst ist im Kreml zu Moskau angehäuft. Kleinere Sammlungen von Bedeutung sind in Nürnberg im Germanischen Museum die Besitzstücke alter Familien, in Kassel, Gotha, Petersburg, Stockholm, Budapest, Florenz und London. Außerhalb der eigentlichen Sammlungen befindet sich noch vielerlei in altem Besitz, so das städtische Silber in Osnabrück, in Emden, manches auch noch im Besitze alter Zünfte und Genossenschaften, bei den Halloren in Halle an der Saale, in Elbing, vornehmlich in Riga und in der deutschen Schweiz. Zu diesem stattlichen Besitz treten dann noch als Ergänzung zwei wichtige Gruppen, die Ornament-Stiche nebst einigen Modellen und die Bleiabgüsse und Plaketten. Die Ornament-Stiche, bereits für die italienische Kunst erwähnt, sind Blätter, welche erfindende Meister als Vorbild für das Handwerk gezeichnet und zumeist auch selbst in Kupfer gestochen haben.

Ornamentsstich von Virgil Solis um 1550.

Ornamentsstich von Virgil Solis um 1550.In der mittelalterlichen Werkstube, die ihre Gefäße in handwerklich konstruierter Grundform und mit fest überlieferten Ornamenten schuf, war eine besondere Zeichnung nur für ungewöhnliche Aufgaben notwendig. Diese Zeichnung entstand innerhalb der Zunft, welche alle künstlerischen und handwerklichen Kräfte als Genossen umfasste. Als aber statt der überlieferten Gotik der unbekannte welsch-antike Formenkreis gefordert wurde und als zu gleicher Zeit die besten Kräfte als selbständige Künstler aus dem Handwerk ausschieden, vermochte das Handwerk nicht mehr zugleich zu erfinden und auszuführen. Die Erfindung ging als etwas Selbständiges auf den Künstler über. Für einzelne Aufgaben von besonderer Bedeutung bestellte man sich eine besondere Zeichnung, für die große Menge des Bedarfes dienten die gedruckten Vorlagen, Kupferstiche, sowie Holzschnitte. An der Spitze dieser für das Handwerk erfindenden Künstler stehen Albrecht Dürer und Hans Holbein der Jüngere. Von Dürer haben wir im Britischen Museum den Entwurf einer großen Tischfontäne, einer Art von phantastischem Baum, dessen Zweige eine Schale bilden, die von oben herab gegen eine Schar von Rittern und Fußvolk, die sich über den weit ausladenden Sockel verteilt. Ferner im Dresdener Skizzenbuch, leider ohne Datum, ein Blatt mit gotischen Buckel-Bechern und zwei andere mit Bechern von so reiner Renaissance, wie wir sie sonst bei diesem Meister nicht kennen. Schließlich in der Albertina ein einzelnes Blatt mit einem großen gotischen Doppelbecher von 1526. Holbein malte in London nicht nur die Bilder des Hofes, sondern schuf auch die Entwürfe für die Prachtgeräte bis herab zu Degengriffen, Uhrblättern und Knöpfen. Seine Entwürfe sind im 17. Jahrhundert durch Wenzel Hollar im Stich veröffentlicht. Zahlreiche andere Meister arbeiteten in gleicher Weise. Das Museum in Basel besitzt einen großen Band mit Entwürfen für Goldschmiede, die Ornament-Stichsammlung des Kunstgewerbe-Museums einen reichen Schatz von Stichen und Handzeichnungen für Goldschmiedewerke. Sehr tätig auf dem Gebiet des Kupferstichs war die Gruppe von Nürnberger Malern aus Dürers Schule, welche zumeist als Kleinmeister bezeichnet werden: Altdorfer, Aldegrever, die Behams, Brosamer, vor allen Virgil Solis, die Hopfer usw. Die Blätter dieser Meister sind nur zum kleinsten Teil direkte Vorlagen für die Werkstatt, sie geben vielmehr Motive, welche das Handwerk selbständig verarbeiten soll, kleine Tafeln mit Ranken oder Figurenwerk zur beliebigen Umgestaltung. Aber auch scheinbar vollständige Pokale sind oft nur eine Art Musterkarte dessen, was an Fuß, Körper oder Deckel eines Pokales möglich ist, und erscheinen daher seltsam überladen. Gelegentlich ist durch Beischriften angegeben, wie man die Teile mannigfach auseinandernehmen und einzeln benutzen kann. Erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts erscheinen in größerer Zahl die Ornament-Stiche als direkte Werkzeichnungen und bezeugen das noch tiefere Sinken der erfindenden Kraft im Handwerk. Übrigens ist es nicht statthaft, lediglich nach den Ornament-Stichen die Entwicklung der Goldschmiedekunst darzustellen. Die Stecher gehen immer darauf aus, dem Handwerk etwas Neues zu bieten, sehr reizvoll die Punzenstecher Paul Flindt u. a. Um 1600, diese Erfindungen bürgern sich nicht gleichmäßig ein, ferner erhält sich im Handwerk ein fester und kräftiger Stamm älterer, rein handwerklicher Formen. Hieraus erklärt sich die merkwürdige Erscheinung, dass beim ersten Aufblühen der Renaissance um die Mitte des 16. Jahrhunderts die antikisierende Richtung als etwas Neues und Überraschendes überwiegt, dass dagegen im letzten Drittel scheinbar ein Rückschlag in die Gotik erfolgt. Richtiger gesagt: es bleibt die gotische handwerkliche Überlieferung auch zu jener Zeit noch lebendig, während der Modestil der Frührenaissance bereits, zu verschwinden beginnt und gewissen Umbildungen weicht.

Bleiabguß Dolchscheide, um 1560. 0,18 hoch

Bleiabguß Dolchscheide, um 1560. 0,18 hochDie eigentümlichen Verschiebungen zwischen Gotik und Renaissance innerhalb der praktischen Goldschmiedearbeit können wir in Berlin an dem Lüneburger Silberschatz so übersichtlich verfolgen, dass wir alle weiteren Ausführungen dort anschließen werden. Neben den Ornament-Stichen kommen noch die, allerdings nur in kleiner Zahl erhaltenen Originalmodelle von Holz und Speckstein, in Betracht. Die zweite wichtige Ergänzung bilden die Bleiabgüsse und Plaketten, die, nach Holz- oder Steinmodellen gefertigt, den Goldschmieden als Vorlage dienten. Sie wurden Generationen hindurch in den Werkstätten bewahrt und sind erst in neuerer Zeit in die Museen übergegangen. Diese Bleiabgüsse stellen nie ganze Gefäße und Geräte dar, sondern nur Einzelheiten, figürliche Reliefs und Ornamente jeder Art, die bei den auszuführenden Arbeiten an passender Stelle verwendet wurden, wobei eine Frage nach dem geistigen Eigentum gar nicht auftaucht. Man formte nicht die ganzen Gefäße ab, sondern nur die besonders geschmückten Teile, vornehmlich die figürlichen Reliefs. Daher sind uns besonders runde und viereckige Füllplatten, die Böden für Schalen, die Decken von Dolchscheiden und ähnliches erhalten. Man hatte auch wenig Bedenken, als Vorbilder oder zum direkten Nachgießen fremde Modelle ab zu formen, italienische Plaketten, Teile Bleiabguss, französischer Zinnschüsseln, antike Münzen und Dolchscheide, um Kameen. Für das Kunstgewerbe sind diese kleinen, leicht transportierbaren Abgüsse ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Völkern gewesen, wie die Kupferstiche für die Malerei. Das Silbergerät des 16. Jahrhunderts dient dem weltlichen Bedarf, aber auch schon im 15. Jahrhundert hat der weltliche Bedarf einen breiten Platz neben den Ansprüchen der Kirche. In der Verwendung des weltlichen Silbers, in der Art seiner Beschaffung und selbst in den Grundformen ist kein Unterschied zwischen den Arbeiten der Spätgotik und der Renaissance. Sie gehen derart ineinander über, dass man ihrer Zeit den Unterschied in den Einzelheiten nur wie eine Art Wechsel der Mode empfunden haben kann.

Becher für Totenfeiern, 1606 0,27 hoch

Becher für Totenfeiern, 1606 0,27 hochDie fürstliche Macht ist zersplittert, ein Herrenschloss kann sich in seinem Aufwand mit dem Reichtum des großen Kaufmannshauses nicht messen. Die Schätze Karls des Kühnen, ererbt und erweitert von den Kaisern Maximilian und Karl V., bezeichnen den letzten Glanz der alten Dynastien. An ihre Stelle tritt das Bürgertum mit etwas mäßigeren Ansprüchen für den einzelnen Fall, aber mit desto breiterer Ausdehnung des Bedarfes über alle Teile des Landes und alle Berufszweige. An der Spitze stehen die Städte als Gemeinwesen. Es ist allgemeine Sitte, Silberzeug für das Rathaus zu beschaffen. Eine mittelgroße Stadt wie Lüneburg besaß im Jahre 1616 nahezu dreihundert Silbergeräte. Von ähnlichem und noch viel größerem Besitz an anderen Stellen geben uns alte Verzeichnisse Kunde. Der Silberzettel von Nürnberg 1613 unterscheidet das Silber »zu den gewöhnlichen Mahlzeiten« und das »nicht ordinäre«. Dieses letztere war zum Teil Schaugerät, um bei Festlichkeiten in Gestalt großer, bis zur Decke reichender Prunk-Kredenzen aufgebaut zu werden, zum guten Teil war es aber auch Gebrauchsgerät gewisse Becher werden vom Magistrat in zwanzig und mehr Exemplaren bestellt —, das benutzt wurde bei den Festen, welche ohne Schmausereien, vor allem aber ohne den Ehrentrunk, niemals abliefen. Reisende Fürsten und vornehme Persönlichkeiten sind in jener Zeit Gäste der Städte, ihnen muss im Stadthaus eine Bewirtung, zum mindesten ein »Willkommen«-Trunk gereicht werden. Der Gast bekommt auch ein Stück aus dem Stadtsilber zum Geschenk und verehrt eines als Gegengabe. Der Kurfürst von Brandenburg Johann Georg übernachtete 1586 in Lüneburg, der Bürgermeister, welcher ihn beherbergt, erhält zum Andenken dafür einen silbernen Becher und überreicht ihn »nach Abhaltung der Bursprache« der Stadt, um ihn beim Schaugerät —(inter alia ornamenta Senatus)— aufzustellen, wie es in der ausführlichen Inschrift des Bechers heißt. Ein anderer Pokal ebendort ist das Geschenk des Herzogs Friedrich von Braunschweig 1472, scheinbar von einer ähnlichen Gelegenheit her stammend. In das Stadtsilber werden Stücke gestiftet von allen denjenigen, welche sich der Stadt in irgend einer Weise erkenntlich zeigen wollten.

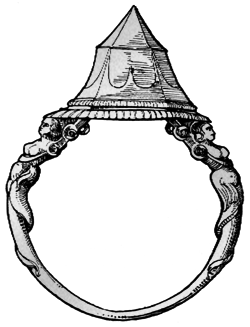

Ring für Totenfeiern, 1606 0,21 hoch

Ring für Totenfeiern, 1606 0,21 hoch Zunftschild einer Goldschmiedeinnung von 1556. 0,15 hoch

Zunftschild einer Goldschmiedeinnung von 1556. 0,15 hochIn Emden ist uns ein Pokal erhalten, den 1598 die Englischen Merchant Adventurers als Dank für einen Stapelplatz gestiftet haben, in Wesel zwei hervorragend schöne Pokale von Kölner Arbeit, ein Geschenk niederländischer Protestanten, welche hier 1578 Zuflucht gefunden hatten. Hervorragende Bürger widmen Stücke zum Andenken an ihre Amtstätigkeit. Diese Sitte wird sogar gesetzlich geregelt.

Aus dem Nachlass jedes Bürgers kommt die »Herwedde«, ein hervorragendes Stück Silber an die Stadt oder, wenn ein geeignetes nicht vorhanden, eine Summe Geldes behufs Anfertigung. In ähnlicher Weise besitzen die Zünfte und sonstige Körperschaften große Silberschätze. Ist der einzelne Zunft-Genosse nicht reich genug, so tun sich mehrere zusammen, einen und nachfolgende Willen, indem sie Schaustücke an die hängen.

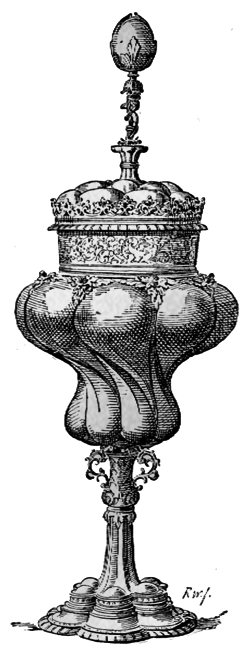

Der Hessische Willkomm, 1571

Der Hessische Willkomm, 1571Besonders reich waren die Schützengesellschaften, welche Ketten trugen mit Schaustücken schwer behangen. Derartige Ketten haben sich aus dem 17. Jahrhundert in Holland in großer Menge und Pracht erhalten. In Deutschland besitzen wir mittelalterliche Ketten von Schützengilden, welche in Verbindung standen mit Altären des heiligen Sebastian und vornehmlich des heiligen Georg als Mittelpunkten der großen Georgs-Bruderschaften. Diese Bruderschaften nahmen im 16. Jahrhundert einen weltlichen Charakter an und ließen statt des Altargerätes Becher und Schaugerät für die Stube anfertigen. Erhalten ist das Silbergerät der Schwarzen Brüder zu Riga, das der Georgs-Bruderschaft zu Elbing. Die Universität Marburg wird erneuert und zum Andenken daran werden für die verschiedenen Linien des hessischen Fürstenhauses je ein Pokal gefertigt, mit den Medaillen der beteiligten Fürsten, Arbeit von Paul Birkenholz in Frankfurt a. M. (1627), einer derselben jetzt in im Kunstgewerbe-Museum, weniger feierlich ein Pokal, den ein Fürst aus Hessen infolge einer Wette über Regeln beim Kartenspiel für den Fürsten von Anhalt und für sich, ebenfalls in zwei Exemplaren, anfertigen lässt. Das merkwürdigste Gedenkstück eines Ereignisses ist der Interimsbecher von Lüneburg. Im Jahre 1552 heben Kurfürst Moritz und seine Verbündeten, unter ihnen die Stadt Lüneburg, den als Augsburger Interim bekannten Religionsvertrag von 1548 auf. Zur Erinnerung hieran stiftet ein Lüneburger Bürger in das Stadtsilber einen Pokal, auf welchem der Vorgang symbolisch dargestellt ist: Den Schaft des Fußes bildet die Figur Christi als Sieger über den Antichristen, (einen Drachen mit den drei Köpfen von Papst, Türke und Heide) auf dem Kelch vier Bilder aus den Evangelien, welche auf das protestantische Bekenntnis hinweisen. Der Deckel zeigt eine Verspottung des Katholizismus, auf dem Knauf thront die Babylonica auf dem siebenköpfigen Tier, vor ihr knien, jeweils zwei in einem Feld, Papst und Kardinal, Kaiser und König, weltliche Herren, Priester und Mönch.

Der Pokal, jedenfalls aber ein Trinkgerät, ist die eigentümliche Form für alle derartigen Widmungen und Erinnerungszeichen, da der Festtrunk die unerlässliche Begleitung jedes feierlichen Ereignisses bildet. An der Spitze zu nennen die bei der Kaiserkrönung gebrauchten Erbschenken-Becher, von denen einer von 1567 aus dem Besitz der Grafen von Limburg noch erhalten ist (jetzt im Germanischen Museum in Nürnberg). Selbst einfachere amtliche Abmachungen werden durch einen Trunk besiegelt. In Lüneburg erhält der Bürger, welcher seine Abgabe, seinen Schoß, auf dem Rathaus entrichtet, als öffentliche Bezeugung des Vorganges einen Trunk aus dem Schoßbecher, um 1530,— zwei Humpen für denselben Zweck in Reval 1639—, eine Form des Verkehrs, die sich in dem »Weinkauf« bis in unsere Tage erhalten hat. Dem feierlichen Trunk verleiht man durch die Gestalt des Gefäßes die besondere Weihe, symbolische Bedeutung. Die Größe der hierbei verwendeten Pokale beruht zum Teil auf der Sitte des Umtrunkes, zum anderen Teil auf der Unsitte des Viel-Trinkens. Form und Größe der Trinkgeräte geben einen Maßstab für die Kultur eines Landes. Man vergleiche die flache Schale der Griechen, die nur im vollen Ebenmaß, also sehr schön gestaltet, der Gesittung zum Mund geführt werden kann, mit den tiefen Gefäßen der griechischen Vorzeit, mit den Humpen der deutschen Renaissance, den noch plumperen Gefäßen des trunksüchtigen 17. Jahrhunderts und dann wieder mit dem Glaskelch von Venedig und dem Spitzkelch des Rokoko. Ein Nürnberger Buckelpokal von durchschnittlicher Größe befindet sich im Kirchenschatz von Bari in Süditalien als Wahlurne. Der deutsche Pokal des 16. Jahrhunderts geht vielfach über das Maß eines verwendbaren Stückes hinaus, er wird lediglich zum Prunkgerät, so der größte in Deutschland vorhandene Pokal, der des Landschadenbundes in Graz mit drei großen Reliefdarstellungen aus der Geschichte der Esther, Emailstreifen und reichem figürlichen Schmuck. Eine ganze Reihe von Riesenpokalen bis zwei Metern Höhe, sämtlich deutsche Arbeiten und in den Formen den eigentlichen Trinkgeräten durchaus gleich, befindet sich im Kreml zu Moskau, auf Bestellung russischer Dynastien des 16. Jahrhunderts angefertigt. Sie sind dem barbarischen Geschmack durch Vergröberung und Überladung angepasst, ganz in der Art wie die Silbergeräte der griechischen Künstler 400 v. Chr. für die skythischen Fürsten der Krim. Der Gebrauch des Trinkgerätes für feierliche Gelegenheiten beschränkt sich keineswegs auf öffentliche Gemeinschaften, sondern erstreckt sich auf vornehme und selbst auf bürgerliche Familien mittleren Standes. Einen Überblick über diesen Bedarf gewährt der Regensburger Silberfund (1869), eine Kiste mit dem Hausgerät einer Familie aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Auch Familienfeste werden durch Stiftung eines Trinkgerätes bezeichnet. Der Täufling erhält einen Patenbecher, eine Sitte, welche die Benutzung des Silbers als Trinkgerät um Jahrhunderte bis in unsere Tage hinein überdauert. Der Hausherr empfängt bei seiner Vermählung einen Becher, der an festlichen Tagen von ihm benutzt wird. Erhalten ist uns der Pokal von einfacher, aber sehr gefälliger Augsburger Arbeit, welcher Martin Luther 1525 zu seiner Vermählung von der Universität Wittenberg geschenkt wurde. Freunden und Beamten wird der Dank für ihre Dienstleistung durch Becher ausgedrückt, eine Sitte, die sich in dem, wenn auch nicht benutzten, Ehrenpokal bei Jubiläen bis heute erhalten hat.

Hochzeitsbecher von Dr. M. Luther, 1525. 0,45 hoch.

Hochzeitsbecher von Dr. M. Luther, 1525. 0,45 hoch.Aus dieser vielseitigen und symbolischen Verwendung des Pokals erklärt sich die erstaunliche Mannigfaltigkeit sein er Form. Eine fürstliche Familie, eine Stadtgemeinde gibt dem Pokal, mit dem sie als Willkommen den Gast begrüßt, die Form ihres Wappentiers. Im Besitz der Stadt Berlin ein in Silber gearbeiteter Bär von 1467, im Grünen Gewölbe ein großer Wappen-Löwe, die Grafen von Rechberg haben ein Reh auf einem Berg. Die außerordentlich große Menge von silbernen Tiergestalten, welche uns erhalten ist und welche man gemeinhin als Tafelaufsätze bezeichnet, sind in Wirklichkeit sämtlich als Trinkgeräte mit abnehmbarem Kopf gestaltet, wenn auch vielleicht nur ausnahmsweise als solche benutzt. So der silberne Hahn von 1480 in Moskau, eines der Wahrzeichen russischer Goldschmiedekunst, der bekannte Hahn im Rathaus von Münster, Nürnberger Arbeit um 1690. So auch die Pferde, welche eine Figur tragen, selbst wenn diese einen Fürsten darstellt, die Figur von Gustav Adolf auf sprengendem Ross in Moskau, Stockholm, Riga, ähnlich Christian IV. in Kopenhagen, Schloss Rosenborg. Die Innung nimmt in der Form des Pokales gern Bezug auf ihr Handwerk. Der Fingerhut der Schneider-Innung von Nürnberg, Arbeit von Elias Lenker (1580) der Stier der Fleischerinnung in Frankfurt a. M., Augsburger Arbeit vom Anfang des 18. Jahrhunderts, silberne Schlüssel in Hamburg und in Basel, kleines Horn, von Hufeisen getragen, aus der Schmiedeinnung in Königsberg im Kunstgewerbe-Museum, in der Knappschaft von Freiberg silberne Willkommen in Gestalt von Bergleuten.

Willkommen der Fleischerinnung in Frankfurt a. M.

Willkommen der Fleischerinnung in Frankfurt a. M. Sehr häufig Buttenmänner (Abtrittanbieter) mit Weinkufen in den Winzer-Verbänden, Kriegsherren haben als Willkommen silberne Mörser, Bomben und Granaten, das kurfürstlich brandenburgische Jagdschloss in Königsberg besaß einen Willkommen in Gestalt einer silbernen Muskete mit Pulverhorn, jetzt im Hohenzollern Museum in Berlin. Wie der Gast das Recht hatte, mit einem solchen Willkommen empfangen zu werden, so hatte er auch die Pflicht, ihn zu leeren.Hierüber wurde Buch geführt, ein solches Buch mit den betreffenden Eintragungen, teils Lob-Erhebungen über die Bewirtung, teils Verwünschungen über das ungewohnte Maß, befindet sich bei der erwähnten Muskete in Berlin. In diesen Trinkgeräten wunderlicher Form spiegeln sich in größter Mannigfaltigkeit alle gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und religiösen Anschauungen der Zeit. Wir finden die Ergebnisse der großen Entdeckungsreisen auf den Trinkgeräten in Gestalt eines silbernen Globus, welcher mit wissenschaftlicher Genauigkeit graviert ist, zumeist auf den Schultern eines Atlas ruhend. Zwei solcher Becher, von großen Figuren des Jupiter und des Herkules getragen, ein Geschenk der Familie Imhof in Augsburg 1620 an König Gustav Adolf, im Museum zu Stockholm. Zwei andere, ebenfalls Augsburger Arbeit, im Grünen Gewölbe in Dresden. Ein ähnlicher Globus findet sich in Wien, einer im Rittersaale des Königlichen Schlosses zu Berlin und ein zweiter ebenfalls dort, Magdeburger Arbeit von 1667.

Jungfrauenbecher,

Jungfrauenbecher, Vielfach gehen die Pokale in das Spielende über, man hat Becher in jeglicher Art scherzhafter Gestalt. Sehr beliebt sind Narren, vornehmlich aber Frauen, deren weiter Rock sich leicht als Becher gestalten lässt. Die »Jungfrau mit dem Kessel« zeigt die vollständige Gestalt einer Frau, die in erhobenem Arm ein kleines, bewegliches Gefäß hält. Die Becher werden beide gewendet und gefüllt, den unteren größeren Teil, aus dem weiten Rock gebildet, leert der Herr, wobei er darauf zu achten hat, dass er den oberen kleineren Teil wendet, ohne einen Tropfen zu verschütten und diesen kleinen reicht er dann seiner Dame. Ein Trinkspiel ist auch die Diana auf dem Hirsch, Arbeit des Augsburger Goldschmiedes Mathias Wallbaum um 1600. Im Fuß des Stückes befindet sich ein Uhrwerk, es wird aufgezogen, das Stück auf dem Tisch geschwenkt, derjenige, zu dem es läuft, hat es zu leeren, der Leib des Hirsches, dessen Kopf abnehmbar ist, bildet das Trinkgefäß. Oder man hat auch, während das Stück im Lauf ist, ein vorgeschriebenes Maß zu leeren. Dieses Modell der Diana muss sehr beliebt gewesen sein, denn es sind jetzt noch acht Stücke nachweisbar, München, Neapel, London usw. von zwei gleichen, jetzt in Gotha, wissen wir, dass sie im Jahre 1612 als Siegespreise in einem Ringelstechen am Wahltage des Kaisers Mathias I. aus Frankfurt a. M. gewonnen sind. Ein Gegenstück zu der Diana ist der reitende Kentaur im Grünen Gewölbe zu Dresden, welcher durch ein Federwerk einen Bogen abschießt, verwandt damit ein Bogen schießender Amor in der ehemaligen Sammlung Rothschild zu Frankfurt alle, Arbeit von Wenzel Jamnitzer, aus dem Stadtsilber von Nürnberg. In das Gebiet der Trinkspiele gehören auch die besonders in Holland beliebten Mühlenbecher. Es sind Sturz-Becher, am Spitzende befindet sich ein Rädchen, das man durch Blasen in Bewegung setzen muss, man hat den Becher zu leeren, bevor das Rad stille steht. Auch Überraschungen sind für den Trinker vorgesehen. Während man den Becher leert, steigt aus einer Röhre im Grunde eine bis dahin durch den Druck des Weines zurückgehaltene Figur empor, der »Hansel im Keller« oder der Becher, den man auszutrinken sich verpflichtet hat, ist doppelwandig, und schnellt plötzlich zu unerwarteter Größe empor, Tiere mit hohen Zacken springen gegen das Gesicht des Trinkers, ein Pelikan schlägt ihn mit seinen Flügeln, Pistolen entladen sich. Derartige Trinkspiele, zum Teil weniger harmlos und sogar anstößig, gab es in größter Mannigfaltigkeit. Neben dem Trinkgeschirr ist das sonstige Tischgerät in unseren Sammlungen nur sehr schwach vertreten. Für die Konfekt-Schüsseln sind wir fast allein auf die Stücke des Lüneburger Schatzes angewiesen.

Kanne. Nürnberg, XVI Jahrh. 0,18 hoch.

Kanne. Nürnberg, XVI Jahrh. 0,18 hoch.Die italienische Form der Kanne wird von den Ornament-Stechern nicht mit vollem Verständnis übernommen, sie muss ihnen wie ein willkürliches Ziergerät erschienen sein, das man nach Belieben mit fantastischen Zusätzen umgestalten konnte. Im wirklichen Gebrauch hat sich die sehr schlichte Form der gotischen, fast zylindrischen Kanne bis in das 17. Jahrhundert erhalten. Ein Beispiel, Nürnberger Arbeit des 16. Jahrhunderts. Die Größe des Pokales machte es fast unmöglich, ihn bei Tisch aus Kannen von zierlich gebildeter Form zu füllen. In Zinn — nicht in Silber —sind uns aus dem 16. Jahrhundert Kannen erhalten von Fass-artigem Umfang, deren Inhalt unten durch einen Hahn abgelassen wurde. Am meisten gebraucht wird die Kanne zum Reichen des Handwassers nach dem essen, sie ist unerlässlich, da man erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts anfing, sich allgemein der Gabel zu bedienen. Aus dem Mittelalter sind uns in großer Zahl bronzene Gusskannen in Form von Tieren erhalten — Aquamanile —, welche außer der bügel- artigen Biegung des Schweifs keine Veränderung ihrer natürlichen Gestalt erfahren haben, dass solche Stücke nicht nur für die rituelle Handwaschung am Altar, sondern auch für weltliche Zwecke und auch in Silber hergestellt wurden, zeigen die beiden Gusskannen des Lüneburger Schatzes in Form von stehenden Löwen. Als Becken zu diesen Kannen diente die erwähnte Schüssel, die ebenso wie die Becken des Mittelalters ohne besonderen Zusammenhang mit der Kanne gestaltet war.

Die Mitte des 16. Jahrhunderts tritt an die Stelle dieser Stücke die schlanke Kanne von italienischer Form, »Gießkanne«, mit dazu gehörigem Becken, »Handfass«. Für diese Geräte, welche am Schluss des Mahles jedem Gast dicht vor das Auge gerückt wurden, war die höchste künstlerische Vollendung geboten. Hier war der Zusatz edlen Materials besonders beliebt. Zahlreiche Kannen aus Bergkristall in Wien. Herrliche Kannen und Becken mit eingefügten Platten der damals noch sehr kostbaren Perlmutter im Grünen Gewölbe in Dresden, in Wien und in München.

Schale im Louvre. Augsburg, Ende

Schale im Louvre. Augsburg, EndeWohl das bekannteste Stück ist die ursprünglich nicht in Silber, sondern in Zinn ausgeführte Kanne und Schüssel von Francois Briot, aus dem Jahr 1600, welche von Kaspar Enderlein in Nürnberg kopiert wurde, und welche nachträglich von deutschen Silberarbeitern als Vorbild genommen wurde. Der modernen Anschauung erscheinen diese Geräte als Taufkanne und -schüssel. An der erwähnten Zinnkanne mit Schüssel können wir übrigens verfolgen, dass man sie 1611 für diesen Gebrauch ohne Veränderung der Form und mit nur geringfügiger Veränderung der im übrigen heidnischen allegorischen Darstellung an vielen Stellen in Gebrauch nahm. Auch die herrliche Kanne mit Schüssel in der Hofkirche in Gotha, Augsburger Arbeit Ende 16. Jahrhunderts, zeigt durch die weltlichen Darstellungen der Tritonenzüge, dass sie als Waschgerät geschaffen und erst nachträglich zum Taufgeschirr bestimmt ist. Die Trinkschalen auf schlankem Fuß, von Italien her hauptsächlich in der Venezianer Glasarbeit bekannt, werden im 16. Jahrhundert in Deutschland lediglich als schöne Schmuckstücke oder kleine Konfekt-Schalen aufgefasst, sie sind so flach, dass sie ein nach deutschen Begriffen trinkwürdiges Quantum aufzunehmen nicht vermögen. Von Augsburger Arbeit um 1570 sind die 52 Schalen der Silberkammer in Florenz mit Darstellungen der Monate, Tugenden, biblischer Geschichten usw., ebenso die überaus herrliche, berühmte Schale des Louvre, gewöhnlich als Schale des Cellini bezeichnet, außen mit edelstem Renaissance-Ornament versehen, im Innern ein rundes Relief, Minerva im Kreise der Künste, welches den größten Teil der Fläche einnimmt.

Derartige Schalenböden, welche ebenso wie der Boden der antiken Minerva-Schale einzeln gearbeitet und eingesetzt wurden. Auch auf den flachen Seiten einer Pilgerflasche in Dresden—, haben sich in größerer Zahl erhalten, auch wenn die Körper der Schalen untergegangen sind, sowohl in Originalplatten, noch mehr aber in Bleimodellen. Nachgüsse dieser in Silber, auch in Bronze treten als selbständige Schmuckscheiben auf, eine davon mit Coriolan und den Frauen Roms, nach einem Nürnberger Modell, um 1580 eine andere nach einem Augsburger Modell, im Goethehaus zu Weimar mit Einrahmung und Aufhänge-Vorrichtung aus Bronze von italienischer Arbeit.

Lediglich als Schaugerät verziert ist die merkwürdige Deckelschale von Jonas Silber in Nürnberg, 1589, wie es heißt, für Kaiser Rudolf II. verfertigt, welche das Weltall im Himmel und auf Erden darstellen soll. Auf dem im Dreipass gebildeten, den Erdkörper versinnbildlichenden Fuß erhebt sich als Schalt der Baum des Paradieses mit Adam und Eva und der Schlange, in seinen Zweigen das himmlische Jerusalem, eine hochragende Burg in gotischen Formen. Die Schale selbst zeigt in Relief außen den Kaiser, die Kurfürsten und die 97 Wappen der Reichsstände, innen die Karte von Europa als Jungfrau gestaltet, Spanien bildet den Kopf, Italien den ausgestreckten Arm, im Deckel innen die zwölf Almen der deutschen Nation, frei ausgeschnittene Figürchen in antikisierender Tracht, nach Modellen von Peter Flötner gefertigt, von denen das Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin Bleiabgüsse besitzt. Oben auf dem Deckel der Himmel mit allen Sternbildern, darüber auf zwei gekreuzten Bügeln die Figur Christi thronend und schwebende Engel, unter dem Boden des Fußes Christus als Sieger über die Hölle. An der Schale sind noch vielfach die Reste der alten Lackmalerei erhalten, und zwar nicht nur an den Wappen, sondern auch an den Figuren und sogar an den Ornament-Rändern. Ungewöhnlich rein in der Form, ohne irgendwelches überschüssige Ornament, ist die Schale der friesischen Stadt Emden, als Erinnerung an eine Waffentat gestiftet und in Emden selbst 1603 gearbeitet. Zum Tischgerät gehört ferner das Salzfass, in hohem Aufbau auf breiter Grundlage, um das vom Aberglauben gefürchtete Verschütten des Salzes zu verhindern. Außer dem erwähnten Prachtstück Cellinis ist aber von dieser jedenfalls außerordentlich reichen und in den italienischen Handzeichnungen stark vertretenen Gruppe von Werken wenig Bedeutendes auf uns gekommen.

Das Schiff der französischen Inventare ist im Mittelalter die Form eines größeren Tischgerätes, welches bestimmt ist, das kleinere Gerät, Löffel und dergleichen aufzunehmen, auch wohl die Speisen für den Hausherrn unter verschlossenem Deckel aus Furcht vor Vergiftung. Die Form des Schiffskörpers als Gerät finden wir auch in dem Weihrauchschiffchen der Kirche. Für den Tafelschmuck erhielt das Schiff einen Deckel, auf dem auch schon im Mittelalter das damals noch bescheidene Mastenwerk angedeutet sein mochte. Im 16. Jahrhundert wird auch das Schiff zum Trinkgerät, und zwar als eine der beliebtesten Formen. Man schenkt es dem abreisenden Gast als Symbol für glückliche Fahrt zu Wasser und auch zu Lande. Auf schlankem Fuß, der oft als Triton oder Meerjungfrauen gestaltet ist, bildet der Körper des Schiffes den Pokal, an welchem getriebene Arbeit an die gebräuchlichen Verzierungen des wirklichen Schiffskörpers erinnert.

Auf dem Deckel die Masten mit ihrem Takelwerk, mit Geschützen und zahlreichen Figuren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Schiffsform auch für Salzgeräte gewählt wurde. Das schönste Pokalschiff ist das der Schlüsselfelder Stiftung im Germanischen Museum zu Nürnberg, eine Sammlung von etwa dreißig solcher Schiffe in englischem Besitz, das Kunstgewerbe-Museum besitzt nur ein kleines und nicht charakteristisches Schiff auf Rädern.

Tafelaufsätze kennt schon das Mittelalter, gewöhnlich mit einer Vorrichtung, wohlriechendes Wasser aus zu stoßen. Zu einer derartigen Tischfontäne gehört der silberne Elefant, eine Arbeit des Christoph Jamnitzer in Nürnberg um 1600. Der mit Kriegern besetzte Turm auf dem Rücken nahm das Duftwasser auf, welches der Elefant aus gehobenem Rüssel aus stieß. Hierzu gehörte eine Schüssel mit Darstellungen der Elefantenschlacht von Zama, welche im Siebenjährigen Krieg fort gegeben wurde.

Die starke Verwendung seltener Naturalien gibt dem Gerät des 16. Jahrhunderts, dessen Phantasie durch die Entdeckungsreisen lebhaft bewegt ist, ein besonderes Gepräge. Am meisten beliebt ist die Nautilus-Muschel, deren perlmutt-artig glänzender Körper auch wohl bemalt oder graviert wird.

Trinkhorn, Jonas mit Walfisch, um 1600.

Trinkhorn, Jonas mit Walfisch, um 1600.Arbeiten des Niederländers Bellekin, für die Fassung des Nautilus werden die Meeresgottheiten herangezogen. Ein antiker Triton oder ein nordisches Meerjungfrau trägt die Muschel, auf ihr thront gewöhnlich Neptun. Oft wird der Nautilus zum Körper phantastischer Tiere, die ein Hörnern oder einen Kamm von Korallen tragen. Die erstaunlichste Mannigfaltigkeit in der Ausgestaltung des Nautilus und verwandter Muscheln zeigt die Sammlung des Grünen Gewölbes in Dresden. Die Perlmutt-Muschel gibt nur ihr Material her, das zumeist in kleine Platten geschnitten und schuppen-artig gefasst wird, gelegentlich werden glänzende Muscheln ovaler Form als Buckel in die Gerätekörper eingefügt. Das fremdländische Horn hat seine mystische Bedeutung als Greifen-Klaue verloren, wird aber mit Vorliebe zu fantastischen Bildungen genommen. An einem Pokal des Kunstgewerbe-Museums bildet es den Leib eines Walfisches, dessen silbernen Kopf der Jonas entsteigt, das Gebilde wird von einem Giganten getragen. Ganz besonders beliebt bleibt das Straußenei, nun nicht mehr dem Phönix zugeschrieben, es wird zum Körper eines in Silber gearbeiteten Straußen, der gewöhnlich ein Hufeisen (seine Lieblingsspeise) im Schnabel trägt oder das Ei wird mit Indianer-Figuren am Fuß und Deckel ausgestattet. Eine ganze Sammlung solcher Stücke in Dresden und in Kassel. Die Eier selbst wurden oft geätzt oder bemalt. Die Kokosnüsse werden gleichfalls mit geschnittenem Ornament bedeckt, mit Indianer-Figuren ausgestattet oder zu fantastischen Tieren umgestaltet.

Künstlerisch am wertvollsten der Pokal mit bacchischen Reliefs von Peter Flötner, ehemals im Besitz der Nürnberger Familie Holzschuher, jetzt im Germanischen Museum in Nürnberg.

Münzbecher Lüneburg, 1536

Münzbecher Lüneburg, 1536Die Venezianer Gläser werden in Deutschland so geschätzt, dass sie mit silber-vergoldeter Fassung versehen werden. Für zierliche und zerbrechliche Trinkgläser hatte man »Becherschrauben«, schlanke Untersätze mit drei Klammern, zwei schöne in Osnabrück, eine flache im Kunstgewerbe-Museum in Düsseldorf, zwei sehr stattliche in Amsterdam, Amsterdamer Arbeit von 1606, viele auf niederländischen Bildern. Im 17. Jahrhundert sind hierfür beliebt stehende Figuren, welche die Schraube hochhalten, häufig in bemalter Bronze. Man ahmt auch Glasformen in Silber nach, Römer, Spitzgläser u. a. Zu den Raritäten, welche man in Becher fasste, gehören auch die Gemmen, Prachtgeräte, ganz aus antiken Gemmen zusammengesetzt, in Wien und im Louvre, ferner die Münzen, zunächst als Kostbarkeiten antike römische Münzen, dann aber auch heimische, vornehmlich älterer Art, entweder ihrer Seltenheit wegen oder auch nach historischen Gesichtspunkten zusammengestellt. Der Münzbecher des Lüneburger Schatzes, mit dem Doppelkopf des Janus und vielen weisen Sprüchen, enthält Münzen, zum Teil hoch altertümliche Brakteaten, aus dem Handelsgebiet von Lüneburg und das Motto: „Af brock der münte deit uns leren, wo sick der wende scheite vorkeren.“ Auch Holzgefäße werden noch in Silber gefasst, sind jedoch selten. Beliebt wird der Serpentin, zu dessen grüner Farbe das weiße Silber vortrefflich passt.

Der Bergkristall und andere Halbedelsteine werden seit dem 16. Jahrhundert auch in Böhmen mit großer Vollendung geschliffen und in Deutschland gefasst. Vase mit Fassung von Straßburg in Stuttgart, sehr viele prächtige Stücke in Wien und München. Formen und Behandlungsweise schließen sich den italienischen Stücken an, in Wien eifrige Förderung dieser Arbeit durch Kaiser Rudolf II., als Zeichner der Italiener Strada. Als gesonderte Gruppe ist zu beachten: Das Ratssilberzeug von Lüneburg, auf dessen Bestand schon mehrfach hinzuweisen war. Es bildet den Mittelpunkt der Silbersammlung des Kunstgewerbe-Museums und ist in seinem Zusammenhang die zahlreichste und zugleich lehrreichste Gruppe von Silberzeug deutscher Herkunft, die einzige, welche ein ungefähres Bild von dem Schaugerät eines städtischen Rathauses des 16. Jahrhunderts gibt. Es umfasste nach dem Inventar vom Jahr 1598 bereits 255 silberne Geräte, von denen verschiedene aus zwei bis zwölf Stücken bestanden, so dass die wirkliche Zahl bis gegen 300 stieg. Im Jahre 1636 wurde lediglich nach Silberwert die Hauptmasse fort gegeben, im Jahre 1671 waren noch 45, im Jahre 1758 nur noch 37 Geräte vorhanden, im Jahre 1874 gingen 36 Stück in den Besitz des Kunstgewerbe-Museums über. Nach den erhaltenen alten Inventaren waren die fort gegebenen Stücke zumeist das gewöhnliche dutzendweise angeschaffte Gebrauchssilber, Becher, Schüsseln und Schalen. Aber auch von künstlerisch hervorragenden Stücken ist viel zu Grunde gegangen. Nicht direkt in das Ratssilberzeug gehörig ist der Reliquien-Kasten, der sogenannte Bürgereidskristall, sowie das Marienbild. Die Bezeichnung der Stücke durch Wappen und Inschriften belehrt uns darüber, wie sich ein solcher Schatz bildete und gibt zugleich einen Anhalt für die Entstehungszeit der Stücke. Zu beachten ist hierbei, dass die Jahreszahlen an den Wappen die Zeit der Widmung bedeuten. Da es aber üblich war, aus dem Nachlass Stücke herzugeben, so werden diese Stücke vielfach älter sein, und nur, wenn aus dem Nachlass eine Summe für Anfertigung eines Stückes hergegeben wurde, oder wenn bei Lebzeiten eine Stiftung eines Gefäßes zum Andenken an ein bestimmtes Ereignis erfolgte, hat die Zahl volle Beweiskraft. Die Stücke sind bis auf wenige Ausnahmen Lüneburger Arbeit, geben daher ein zusammenhängendes Bild von der Entwickelung der Formen an ein und derselben Stelle für die Zeit von 1480 bis 1600, besonders reich in der wichtigen Periode des Überganges von der Gotik in die Renaissance. Außer dieser lehrreichen Folge gebräuchlicher Gefäßformen bietet der Schatz viele sehr seltene Formen, Schalen, Becken, Gabeln, sowie ganz hervorragende einzelne Stücke absonderlicher Gestalt, wie das Trinkhorn aus einem Elefantenzahn. Die Formenreihe der Pokale beginnt mit einer Gruppe rein gotischer Stücke. Dieselben sind in der beschriebenen Weise durchweg gebuckelt, mit Blattkränzen als Abschluss an Kelch und Deckel und als obere Bekrönung. Die Renaissanceformen ergreifen zunächst die schmückenden Einzelheiten. Der kleine gotische Pokal ist in den Formen noch rein mittelalterlich wie ein Werk von 1470, ist aber am oberen, durch den Deckel verdeckten, Rande des Bechers graviert in missverstandenen Renaissanceformen, deren erstes Eindringen durch die Jahreszahl 1522 belegt wird. Sehr wunderliche Vermengung der Formen in dem etwas späteren Schoßbecher, mit drei anspringenden Löwen verziert. Die Buckelung ist beibehalten, auch die Anordnung der Buckel in zwei Reihen und die hiermit zusammenhängende Einschnürung in der Mitte des Bechers, aber die Buckel sind nicht mehr schräg gestellt, wachsen nicht mehr auseinander hervor, sondern sind senkrecht nebeneinander geordnet. Der Buckel hört auf, das Gerüst der Form zu bilden, er wird zu einem eingefügten Ornament. Der Bildner fühlt sich daher verpflichtet, ihn durch ornamentale Zutaten zu motivieren, er gibt ihm z. B. die Form einer aufliegenden Frucht. Die Buckel werden mit Ornament-Rändern eingefasst wie aufgesetzte Schilde. Der Fuß ändert sich in entsprechender Weise, er hört auf, eine aus der Buckelung sich entwickelnde Strebe zu sein, und wird zum Baluster nach den italienischen Vorbildern, die auf antike Kandelaber-Formen zurückgehen. In den Lüneburger Bechern erscheint der Baluster zuerst als ein Blattknauf, der über den gotischen Schaft gestreift ist, ähnlich wie am Luther-Becher von 1525. Erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts ist der Schaft völlig in Renaissanceformen mit Bügeln usw. übergegangen. Die Fußplatte hört auf, im Pass gebildet zu sein, und wird rund aber selbst in sehr fortgeschrittenen Stücken, wie im Kurfürstenbecher um 1570, sind Reste der alten Fußbildung mit Buckeln zu erkennen. Die wichtigste Veränderung geht vor in der Einschnürung des eigentlichen Bechers. Innerhalb der gotischen Buckelung vollzieht sich dieselbe durch die Drehung der schrägen Buckel, dagegen muss für die gerade gelegte Buckelreihe die Einschnürung, welche man beibehält, äußerlich durch einen umgelegten Blattkranz motiviert werden. Dieser Blattkranz verbreitert sich zu einem Ring, über welchen der untere Teil um ein weniges, der obere Teil um ein mehr heraus quellen. Dieser Ring wird, allmählich verwachsend, schließlich wie beim Kurfürstenbecher zum künstlerischen Hauptteil des Bechers. Das handwerkliche Fortleben der rein-gotischen Buckelform.

Das Astwerk gipfelt in der Blume, aus welcher die Figur der Maria mit dem Kind erwächst. Diesen Becher hat ein Bürgermeister Stöterogge im Jahre 1560 vermacht, d. h. es ist aus seinem Nachlass die nötige Summe hergegeben, denn gefertigt ist er im Jahre 1562, er ist also ein sicher datiertes, merkwürdiges Beispiel von der Erhaltung der Formen. Der Fuß ist noch gotisch im Dreipass, ebenso Becher und Kelch, der Ansatz des Schaftes in gotischer Weise mit Blattwerk umlegt. Die Komposition unter besonderer Betonung der Maria lässt an die Zeit vor der Reformation denken, vielleicht ist er die Wiederholung eines älteren Typus, im alten Schatzverzeichnis findet sich wenigstens noch ein zweiter Becher mit dem Stammbaum Christi erwähnt. Auffallend ist an diesem Becher von hervorragend kirchlichem Gepräge die lange Inschrift weltlichen Charakters, darin die Verse:

„Juchheie in god dinem heren

dat heet di mit bilichheit

nemandt to vorkeren.

mit dank seddinge drinck unde it,

godt sin wort unde der armen nummer vorgit.

wes froisch mit dinen gesten,

itt unde drinck des besten.

sulkes kan got wol liden

over den avervlot scholtu miden

und wesdi godt mer heft vorbaden

dar mede scholtu din harte nicht beladen.“

Stammbaum Maria

Stammbaum MariaVöllig in der Reformation wurzelt der Interimsbecher aus dem Jahr 1548, welcher in dem Vierpass des Fußes und in der Umrisslinie dem vorigen nahe steht, aber in der Einschnürung des Körpers noch schärfere gotische Erinnerungen bewahrt hat. Der Kurfürstenbecher, von einem Witzendorp gestiftet ohne Angabe der Zeit, zeigt die volle Entwicklung der deutschen Renaissance. Das breite Band um den Körper enthält in 14 Bogenstellungen die Hochrelief-Figuren der sieben Kurfürsten, dazwischen weibliche Halbfiguren mit den Wappenschildern. Die obere Bauchung des Kelches ist glatt mit eingravierten Arabesken, in dem unteren Teil des Bechers und am Fuß gotische Elemente, Buckelungen, sogar mit Einschnürung. Der Schaft des Fußes ist nach antiken Motiven vasen-artig gebildet, bügelförmig angeschlossene nackte Kinderfiguren zwischen den Buckelreihen an Fuß und Kelch. Eingefügte ovale Reliefbilder, welche neben den deutschen Kurfürsten den figürlichen Schmuck bilden, enthalten sämtlich antike Vorgänge: Mucius Scävola, Marcus Curtius, Horatius Cooles, die Flucht der Clölia, Alexander mit den Werken des Homer, den Selbstmord des Cato und anderes. Auch die Köpfe auf dem Deckel und die krönende Figur sind in antiker Haltung. Biblisch ist nur das Rundbild unter der Fußplatte, Rahel, die den Eliesar tränkt. Dieser Pokal, welcher unter starkem Einfluss von Nürnberg entstanden ist, zeigt zusammenfassend, was man um 1570 in der

Kurfürstenbecher

Kurfürstenbecherornamentalen Kunst am höchsten schätzte. Der Becher war zum großen Teil mit Lackfarben bemalt, an den Figuren der Kurfürsten zum mindesten die Köpfe, vollständig die dazwischen befindlichen Karvatiden mit den Wappen und viele Teile im Ornament. Der Jagdbecher zeigt den Überschuss an Ornament, welcher den Kurfürstenbecher belastet, in glücklicher Weise überwunden. Er ist gestiftet 1600, kann aber schon älter sein. Gotische Buckelungen sind an ihm nicht vorhanden, die einzelnen Teile des Körpers sind in Gleichgewicht gebracht, voller Ornament-Schmuck überzieht die ganze Fläche, aber ist mäßig aus der Fläche heraus getrieben, sodass er den Umriss nirgends stört. Das reine Ornament, Rollwerk und Fruchtgehänge, herrscht vor; die eingefügten ovalen Bilder stellen Jahreszeiten dar, auf einem Streifen eine Jagd (daher die Benennung, auf der Spitze ein Krieger in antiker Tracht mit Lanze und Wappenschild, eine Deckelverzierung, die auch in Nürnberg und anderen Orten um diese Zeit allgemein üblich war) Von den Gusskannen in Form von Löwen ist die kleinere, welche frühmittelalterlichen Typus zeigt, 1541 gewidmet, nach Ausweis der Renaissanceformen der

Jagdbecher

JagdbecherAusgussröhre nicht vor 1525 entstanden. Der große Löwe, welcher mit erhobener Tatze und der freieren Bewegung um Jahrhunderte jünger erscheint, ist 1540 gestiftet, also höchstens 20 Jahre jünger. In der Bildung des Griffes aus einem Drachen sind auch bei ihm mittelalterliche Anklänge gewahrt. Beide Löwen tragen erhebliche Reste alter Bemalung in Maul und Augen. Die Konfektschalen zeigen die Gestalt der in alten Inventaren häufig erwähnten, aber in Originalen nur hier erhaltenen »drageoirs«. Eine weitere Schale, auf vier Kapellen mit den vier Kirchenvätern ruhend, würde man für ein Stück kirchlichen Ursprungs halten, welches aus Zufall in das Ratssilberzeug geraten, aber die Inschrift von 1476 besagt, dass es ein Geschenk des Apothekers Must an die Ratsherren sei. Somit wird man auch die andere Schale, in deren Gestell die vier evangelischen Symbole eingefügt und in deren Mitte Christus als Weltrichter thronend dargestellt ist, als für weltliche Zwecke bestimmt anerkennen müssen. Ein Zusammenhang mit kirchlichem Gebrauch wäre insofern möglich, als es verschiedentlich Sitte war, bei festlichen Mahlen das Brot zu weihen.

Eine derartige Sitte vor dem Beginn von Jagden mag die Darstellung auf einigen anderen Schalen erklären. Eine spätgotische Schale wird von drei knienden »wilden Männern« getragen, als Mittelstück in erhabener Arbeit ein Hirsch im Gehege. Die verwandte Schale hat im Innern in getriebener Arbeit die Darstellung einer Jagd, in der Mitte einen Hirsch ganz gleicher Art, eine weitere Schale aus dieser Zeit hat ebenfalls einen Hirsch.

Das Gehege ist sehr sorgfältig als eine geflochtene Umzäunung mit einer verschlossenen Gittertür dargestellt.

Die Uhren waren bei der Vorliebe des 16. Jahrhunderts für mechanische Spielereien ein bevorzugter Gegenstand für künstlerische Ausstattung, zumeist in Bronze, aber auch vielfach in Edelmetall. Große Uhrwerke hatten nicht nur den Lauf der Himmelskörper zu zeigen, sondern Figurengruppen und seltsame Schlagwerke in Bewegung zu setzen, und mussten womöglich durch absonderliche Kräfte, rollende Kugeln, eigene an einem Sägewerk herabsinkende Last oder ähnliches getrieben oder reguliert werden. Sie entwickeln sich hierbei zu großen tempelartigen Aufbauten, für welche die vorzüglichen künstlerischen Kräfte herangezogen werden. Größte Sammlung in Kassel, hervorragende Stücke in Dresden — der Turm zu Babel von 1602 — und in Wien —die Emailuhr von Altensteter. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts schwindet der Geschmack an den Spielereien, der kleinliche, für nächste Betrachtung berechnete Maßstab weicht einer breiteren Behandlung der Formen.

"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Basierend auf 6176 Bewertungen

Powered by

040 76 11 64 44

innerhalb von 48 h

& unverbindliche Anfrage